冬休みの勉強計画で差がつく!小学生の学年別苦手克服方法&教材選び

冬休みは学習の遅れを取り戻したり、苦手を克服したりする絶好のチャンスです。しかし「何をどれだけやればいいの?」と悩みますよね。休み期間の学習で大切なのは、お子さまの学年や学力に合わせた無理のない計画を立てることです。本記事では、低学年・中学年・高学年それぞれの勉強計画の立て方から、続けるためのコツ、おすすめの教材まで、すぐに実践できる情報をお届けします。

小学生の冬休みの勉強計画はどう立てる?基本の考え方

冬休みの勉強計画を立てる際は、

- 目標を明確にする

- 無理のないスケジュールを組む

- 振り返りの時間を設ける

という3つの軸を意識しましょう。

目標は「苦手な掛け算の文章問題を克服する」「漢字を50個覚える」など、具体的で達成したかわかるものが効果的です。

スケジュールは1日2〜3時間程度を目安に、午前中の集中しやすい時間帯に勉強時間を設定してみましょう。まずは、低学年なら30分〜1時間、高学年でも3時間を超えないように調整するのがおすすめです。詰め込みすぎると続かなくなるため、遊びや家族の時間も計画に組み込むバランスが重要です。

冬休みの終わりには親子で振り返りの時間を持ちましょう。「できたこと」「難しかったこと」を一緒に確認すれば、3学期以降の学習計画にも活かせます。計画通りにいかなくても叱るのではなく、前向きな声かけを心がけるのがポイントです。

【学年別】冬休み勉強計画の立て方

お子さまの学年によって、冬休みに取り組むべき内容や勉強時間の目安は大きく変わります。ここでは低学年・中学年・高学年それぞれに適した勉強計画の立て方を、具体的なスケジュール例とともにご紹介します。無理なく続けられる計画を親子で一緒に作っていきましょう。

低学年|毎日少しずつ取り組んで勉強習慣を身につける

小学1〜2年生の冬休みは、長時間の勉強よりも「毎日机に向かう習慣」を身につけるのが最優先です。1日30分〜1時間程度、決まった時間に取り組む習慣を作りましょう。朝食後や午前中の時間帯が、集中しやすくておすすめです。

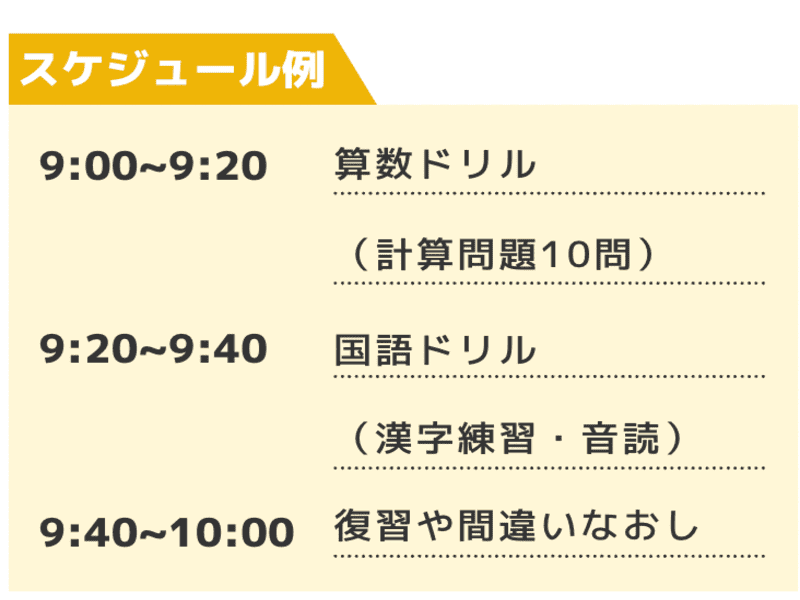

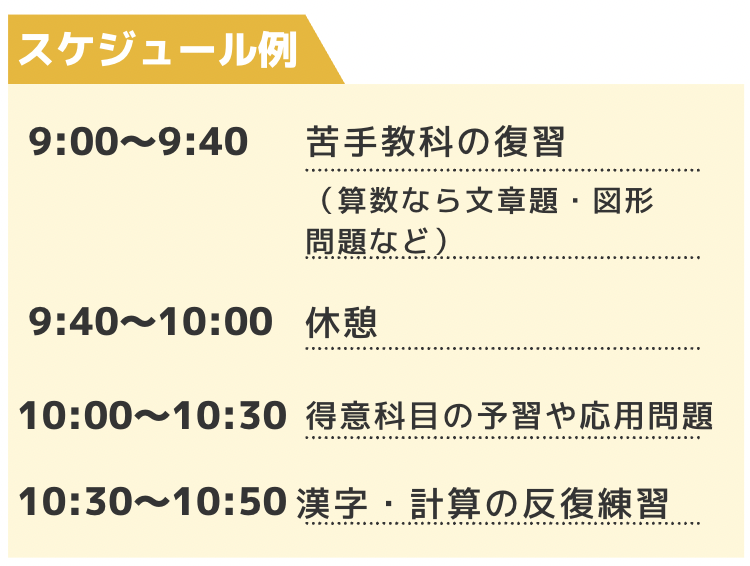

低学年向け1日のスケジュール例

(編集部作成)

取り組む内容は、学校で習った範囲の復習が中心で構いません。計算カードや漢字カードを使ったゲーム形式の学習も効果的です。できたらシールを貼るなど、達成感が目に見える工夫があれば、お子様のやる気も続きやすくなります。

中学年|苦手教科を集中して克服する計画を立てる

小学3〜4年生になると、算数の割り算や分数、国語の読解問題など、つまずきやすい単元が増えてきます。冬休みは、これまでの学習で苦手意識を持った単元を重点的に復習する絶好の機会です。1日1〜2時間程度、集中して取り組みましょう。

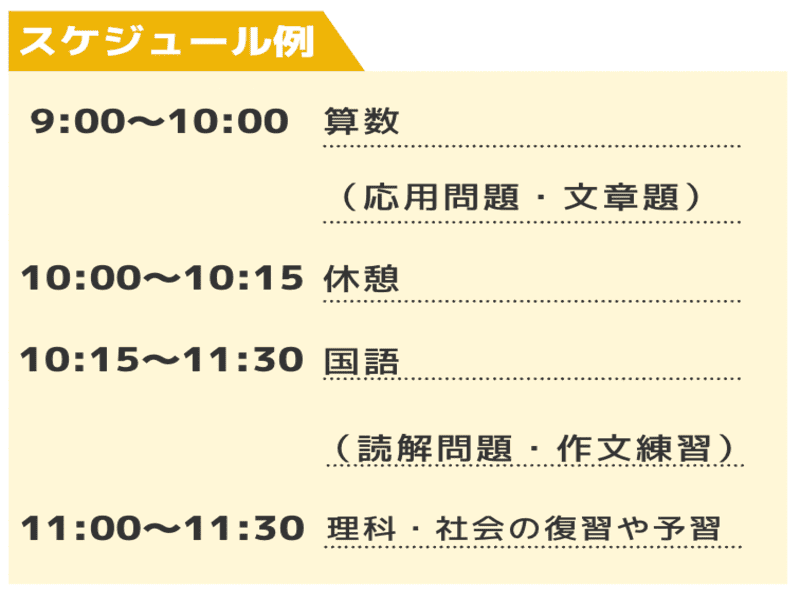

中学年向け1日のスケジュール例

(編集部作成)

苦手な単元は、まず基礎問題から始めて徐々にレベルを上げていきましょう。わからないところではなく確実にわかる場所から始めるのが復習のコツです。わかる問題が自分にもあるという自信が苦手克服をサポートしてくれます。その上で、間違えた問題は必ずやり直しをして「なぜ間違えたのか」を親子で一緒に確認しましょう。ここでも、どこまでがわかったのかを意識して確認すると、間違いを発見しやすくなります。

高学年|受験準備・応用問題に取り組む勉強計画を作る

小学5〜6年生は、中学受験を控えている場合は過去問演習や弱点補強に取り組みやすく、そうでない場合も応用問題や中学校の先取り学習にもってこいの時期です。1日2〜3時間程度、計画的に学習を進めましょう。ただし、詰め込みすぎは逆効果なので、適度な休憩も忘れずに計画に入れましょう。

高学年向け1日のスケジュール例(中学受験なし)

(編集部作成)

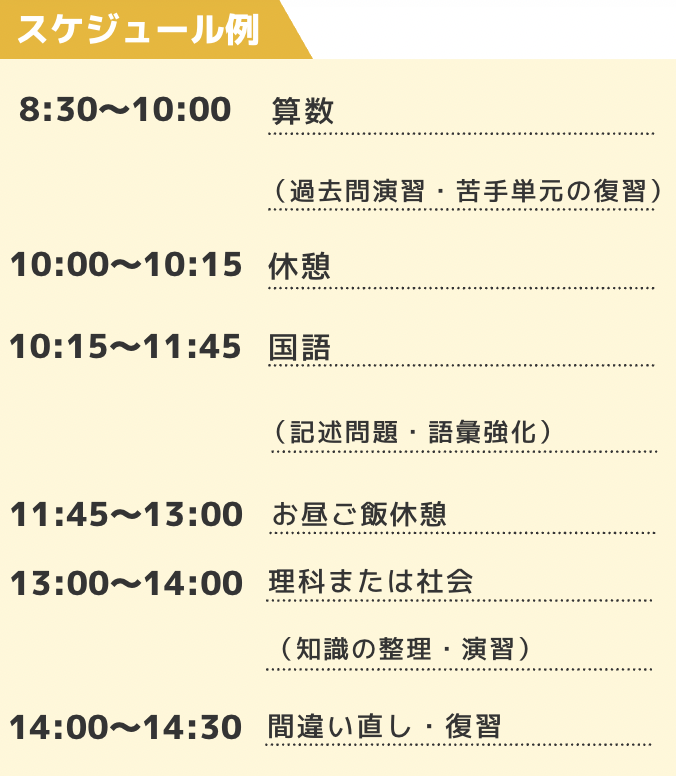

高学年向け1日のスケジュール例(中学受験あり)

(編集部作成)

受験がない場合は中学入学後を見据えて英語に触れたり、読書で語彙力を高めたりするのも有効です。中学受験を控えているお子さまは、塾の冬期講習と家庭学習のバランスを考えて計画を立てましょう。

中学受験についての記事はこちらから!

うちの子に中学受験は必要?中学受験を経験したご家庭へインタビュー!

中学受験の偏差値の特徴とは?子どもの未来を広げるための活用方法も!

冬休みの勉強計画を無理なく続けるコツ

どんなに完璧だと思えるような勉強計画を立てても、続かなければ意味がありません。お子さまが無理なく勉強を続けるには、習慣化の工夫と親のサポートも大切です。ここでは、冬休みの勉強を最後まで続けるための3つのコツをご紹介します。

毎日同じタイミングで勉強する習慣をつける

勉強を習慣化する最も効果的な方法は、毎日同じ時間に机に向かうルールを作ることです。「朝ごはんの後は勉強」「9時になったらドリル」など、生活の中に勉強時間を組み込みましょう。時間を固定すれば、お子さまも「今は勉強の時間」と自然に切り替えやすくなります。

冬休みはクリスマスやお正月などイベントが多く、生活リズムが乱れやすい時期です。しかし、勉強時間を固定すれば生活全体にメリハリをつけられます。最初は保護者が声をかける必要があるでしょう。数日続けてみて、お子さま自身が動けるかみてみましょう。保護者も一緒に机に座って取り組むことも効果的です。次にそのコツについて説明します。

親子で一緒に取り組んで勉強習慣を定着させる

お子さま一人に学習を任せるのではなく、保護者の方も一緒に取り組む姿勢が大切です。お子さまが勉強している横で読書をしたり、家事をしながらでも「頑張ってるね」と声をかけたりするだけでも、お子さまのモチベーションは保たれやすくなります。

低学年のお子さまには、丸つけや間違い直しを一緒にやってあげるのがおすすめです。できたところはしっかり褒め、間違えたところは「次は大丈夫」と励ましましょう。中学年以降も、難しい問題は一緒に考えたり、ヒントを出したりするサポートが効果的です。お子さまに復習した部分の説明をしてもらうことも、学習内容の整理や理解度が確認できるのでおすすめです。

遊び時間を上手に取り入れてメリハリをつける

復習が大切な時期ですが、勉強ばかりではお子さまの集中力もモチベーションも続きません。冬休みの計画には、友達と遊ぶ時間やゲームの時間もしっかり組み込みましょう。「午前中に勉強を終わらせたら、午後は自由時間」など、ルールを明確にすれば、お子さまも納得して勉強に取り組めます。

また、勉強の合間に体を動かす時間を作るのも効果的です。30分勉強したら5〜10分休憩して、ストレッチをしたり外で遊んだりすれば、脳もリフレッシュして次の勉強に集中しやすくなります。メリハリのある計画が、結果的に学習効果を高めてくれるのです。

冬休みの勉強計画に役立つ冬期講習・教材の選び方

冬休みの勉強計画を実行する際、冬期講習や市販教材を上手に活用すれば、より効果的な学習が可能になります。しかし、種類が多すぎて「何を選べばいいかわからない」と悩む保護者の方も多いでしょう。ここでは、お子さまに合った冬期講習や教材を選ぶポイントをご紹介します。

冬期講習を選ぶときに押さえたい3つのポイント

冬期講習を選ぶ際は、

- 目的

- 授業形式

- 進捗管理やサポート体制

の3つを押さえましょう。

まず冬期講習の「目的」を明確にしましょう。苦手克服が目的なのか、受験対策なのか、それとも先取り学習なのか。目的によって選ぶべき講習内容が変わります。学校の授業についていけていない場合は基礎固め重視の講習を、受験を控えている場合は過去問演習や応用問題に力を入れている講習を選びましょう。

次に「授業形式」も重要な選択ポイントです。教室に通うタイプは、決まった時間に教室へ通うため生活リズムが整いやすく、講師に直接質問できるメリットがあります。一方、オンライン形式は塾に行く手間がなく、自宅で受講できます。通う時間も学びに使ったり、送り迎えが必要なかったり忙しいご家庭にも向いています。お子さまの性格や習い事の状況、家庭環境に合った形式を選びましょう。

最後に「進捗管理やサポート体制」も確認が必要です。定期的な確認テストや面談があるか、質問対応は充実しているかなどをチェックしましょう。特に自己管理が苦手なお子さまには、手厚いサポート体制のある講習がおすすめです。

おすすめの市販ドリルで自宅学習を充実させよう

冬期講習に通わない場合や、自宅学習を充実させたい場合は、市販ドリルの活用が効果的です。ここでは、多くの家庭で支持されている定番ドリルシリーズをご紹介します。

- 学研の毎日のドリルシリーズ

学年別・教科別に細かく分かれており、基礎から応用まで段階的に学べる構成になっています。1日1ページという取り組みやすい分量で、計画的な学習習慣づくりに最適です。解説もわかりやすく、親のサポートがなくても進められる設計が特徴です。

学研の毎日のドリルシリーズ

- うんこドリルシリーズ

すべての例文に「うんこ」が登場するユニークな構成で、勉強が苦手なお子さまでも楽しく取り組めます。漢字・計算・英語など幅広いラインナップがあり、遊び感覚で学習できる工夫が随所に見られます。低学年のお子さまに特に人気です。

うんこドリルシリーズ

- 公文のドリルシリーズ

公文式の考え方をもとに作られたドリルで、計算力・読解力などの基礎学力を無理なく積み上げられる構成になっています。1枚ごとに学習内容が完結しており、短時間でも集中して取り組めるのが特徴です。子どもの「できた!」という達成感を大切にし、学年にとらわれず自分のペースで進められる点も魅力です。

公文のドリルシリーズ

小学生の冬休みの勉強計画はバランスが大切

冬休みの勉強計画では、学習だけでなく生活リズムや遊び、体験活動のバランスを取ることが重要です。勉強も大切ですが、心身の健康や家族との時間も同じくらい大切です。ここでは、充実した冬休みを過ごすためのバランスの取り方をご紹介します。

早寝早起きで生活リズムを整える

冬休み中も、学校がある時と同じように早寝早起きの習慣を維持しましょう。夜更かしが続くと、朝起きられず午前中の貴重な学習時間を逃してしまいます。また、生活リズムが乱れたまま3学期を迎えると、元に戻すのも大変です。3学期以降の学習にも影響が出る可能性があるので、特に早く寝ることを目標に過ごしましょう。

イベントや遊びの時間も計画に組み込む

年末年始の家族行事や友達との遊びも、冬休みの大切な要素です。勉強計画を立てる際は、これらのイベント日を最初に書き込み、その前後で学習量を調整しましょう。勉強時間を0の日を作らないことが冬休みの勉強のコツです。カードゲームや暗記カードを使ってみる、動画を通して全体を理解するなど、机に向かえない日にもできることは多くあります。メリハリのある計画が、勉強への集中力を高めてくれます。

読書や体験活動で学びの幅を広げる

ドリルだけでなく、読書や博物館訪問、料理や工作といった体験活動も学びの一環です。これらは学力向上だけでなく、好奇心や創造力を育てる貴重な機会になります。冬休みだからこそ、普段できない学びに挑戦してみましょう。

読書は生きる力を育ててくれるのをご存知でしたか?読書の効果を知ると読書を勧めたくなるはずです。習慣づけるコツも紹介しています。

【小学生の冬休みにおすすめ!】読書によって得られる効果を徹底解説

こちらの記事では小学生でも応募できるコンクールやコンテストについてまとめています。この長期休みにはこのような取り組みはいかが?

積極的に参加してみよう!小学生でも応募できるコンクール・コンテスト

冬休みは「勉強」と「生活」のバランスが鍵!無理なく続く計画を

冬休みの勉強計画は、学年に合わせて目的を明確にし、無理のないペースで進めることが大切です。低学年は習慣づくり、中学年は苦手克服、高学年は応用力強化を意識しましょう。毎日決まった時間に学ぶリズムをつくり、家族との時間も大切に。ドリルや講習を活用し、読書や体験活動も取り入れることで、心も学力も成長できる冬休みになります。

休み期間中に保護者の頭を悩ませるものの一つにゲームがあります。ゲームとの付き合い方についてまとめた記事も参考にしてみてください。

小学生のゲームのプレイ時間は?やりすぎないためのルールの決め方も紹介!

冬休みはお年玉を楽しみにしているお子さまも多いのではないでしょうか。お金が身近になるこの季節にお金について学ぶのはいかがでしょうか?お金の教育に関する記事はこちら!

小学校の金融教育とは?実施されるようになった背景や家庭で取り組めることも紹介!

%20(1).jpg)

%20(1).jpg)